原标题:输入这些关键词,我们收到了这70年的

编者按

2019年,我们迎来新中国成立70周年。

70年的历史进程,究竟会给普通人的日常生活带来多大的改变?

70年的沧桑风雨,究竟能够留下多少相似却又不同的记忆?

我们的祖辈见证她诞生,我们的父辈陪伴她成长,而我们,有幸看到这盛世光华。祖辈父辈所愿,正如我们所见。

三代人关于家与国,都有哪些独家记忆?他们记忆中留下的岁月关键词又有哪些?

研读间采访了一些同学,说一说他们身边最为普通也最动人的家国故事。

祖辈 | 「如今再也不缺肉了,他仍然改不掉原来的口味,恨不得天天吃红烧肉」

【两毛钱的电影】

爷爷跟我说过,小时候村里放电影,都是黑白的。他看的第一部彩色电影是在六几年,是陈强演的,《魔术师的奇遇》。那也是中国第一部立体电影。

爷爷说那时候他们只要有电影就看,很稀奇。虽然电影被称为大荧幕,但要比电视出现的早些。

爷爷说,「到我那会,彩色电影就普及了。小时候你奶奶带我去,等有了工资就自己去,一两毛钱看一场。影院门口摆的都是海报,最爱看《少林寺》。」1982年,它以1毛钱的票价创下了1.6亿元的票房纪录,也是第一部在香港上映的内地功夫片。而如今,中国已成为全球第二大电影市场。

【扫盲】

我的外公和外婆都是解放前出生的。外公只上过四年学,粗认得几个字就去务农了。外婆作为女性从来没有受过教育,解放后才上了扫盲班,不至于成为文盲。

【猪头肉】

听我妈说,当年外公外婆拉扯三个女儿生活艰辛,每到过年的时候改善伙食,外公很早就赶去集市上买一整个猪头(猪头较其他部位更便宜),这就是新春佳节难得的美味了。因为早年生活艰辛,外公口味重还喜欢吃肉,尤其是肥肉。如今再也不缺肉了,他仍然改不掉原来的口味,恨不得天天吃红烧肉。现在家里的人都要严格监控他的饮食了。

【毛主席像】

每到新年,外公都要在家里最显眼的位置挂上毛主席的画像,以表示享受和平岁月的欣喜。因为对我的外公来说,1949年以后最大的变化就是终于过上了和平的日子。

抗日战争时期,我的家乡湖南省常德市遭遇了惨痛的战乱,不仅在1941年成为日军细菌战的受害地,而且在1943年经历了艰难的常德会战,当时8岁的外公被闯入家园的日军扔到池塘中,所幸存活了下来。

【走去上大学】

爷爷年轻时候交通很不发达,爷爷上大学时,背起行囊,从我们省的一个城市走到了另一个城市,少说也走了半个多月吧,我们现在想来真的是不可思议。

我的爷爷现在80多岁了,身体还很硬朗,可能和他一直坚持锻炼有关吧。对了,我爷爷是一名人民教师,现在也是桃李满天下了,每年都会有学生来看他。

【乡村教师】

我的姥爷是一名乡村教师,扎根在自己的故乡,任教时间长达三十载。那一天,他拿出印有中华人民共和国教育部红章的荣誉证书,跟我们回忆了那时的故事,感叹着生活的变迁。在破旧的乡村小学,没有好桌椅,也没有好的条件,度过自己有意义的一生。他讲述这些的时候,我们都湿了眼眶。

【媒人】

爷爷奶奶那辈结婚也都是靠媒人或者亲戚介绍。那时候由于温饱都解决不了,有一些农村人找不到对象。

【说「浪费」】

祖辈生活方式的改变则更被动一些。最直观的体会是开始慢慢变得吃穿不愁,至今还是如此不适应,以至于我们干什么都会被说浪费。也有些不变的,比如屋里总要挂着毛主席像,新闻联播一集不落、看到天气预报结束才算完整等等。

父辈 | 观察父母们「与时俱进」也是非常有趣的事情

割猪草

我爹那个时候爷爷奶奶让他每天上午出去割猪草,得割一背篓回来,不然猪没得饭吃,他也没得饭吃。然后他就跑去玩了,摘果子爬树啥的,然后等在回家必经之路上等着抢其他小伙伴的。

【粮油票和土坯房】

爸妈青年那时候还是集体经济,必须有粮油票才能买东西,土地没有包产到户,归公社所有,父母结婚也都是亲戚介绍。父母的新房子是瓦房。

我小时候住的其实是土坯房,我10岁以下的时候村里还有很多土坯房。父母小时候也没有多少娱乐方式,那时候交通也不便利,村里都是泥水路。交通工具主要是步行和自行车,自行车是很稀缺的交通工具。

【「铁饭碗」】

「父母辈可能心中对于「铁饭碗」有一种执念吧,那个时候大家都以进入国企、央企为荣。我的父母就是通过考试进入了石油企业,为石油行业奉献了青春,现在我妈妈要退休了,希望她的退休生活能够平静幸福。」

【「下海」】

在八九十年代,外婆家的人,从设计师到车间工人,几乎都遍布了家里所在地级市的国营八三四厂各个岗位。

厂里当时还设生活区,集资建楼房,自办幼儿园和小学。所以在那个时期,大人们亲切地称「厂里」,便已经包含了工作和家庭的方方面面。

姨姨从入职到退休,整个职业生涯都在厂里度过。也许是在稳定而按部就班的日子里看到了更多的可能性,她们夫妻俩从1988年开始拓展副业,即在厂里每天上下班高峰期推个小车子在门口卖香烟。卖香烟终是小打小闹没持续多久,姨姨她们姊妹又决定在当时的繁华地段合开一家精品店,不过仍是业余经营,不到两三年的光景便关门了。

事后回想起来,姨姨觉得当时的自己虽有经商头脑但少了「下海」的勇气,放不下厂里的稳定工作,自然不能同其他全心投入经营的人相竞争。虽然一度十分吃香的厂里后来也在九十年代末的国有企业「下岗潮」中日渐萧条下去了。

【绿皮火车】

我的母亲出生于1967年。听她说,她年轻时从丹江口市到宜昌市,要先坐火车到襄阳,再从襄阳转车去宜昌。全程300公里,坐绿皮火车要耗费七八个小时,每次出行的时候,天不亮就要起床去火车站排队买票,舟车劳顿一整天,到晚上筋疲力尽终于下车。

暑假我带她去广州,从宜昌到广州上千公里,用的时间竟然比多年前300公里都要短,而且现在也不用去车站现场买票了。

【「时髦」照片】

我的父母则对于物质生活的变化最为感慨。在他们的童年时期,吃大锅饭,穿哥哥姐姐的旧衣服,物质生活比较艰苦。

进入青年后,中国沿海迎来改革开放,从前灰蓝色的海洋开始点缀缤纷色彩,大学时期,他们爱上拍照,留下了许多那一代青年的「时髦」影像。进入21世纪后,物质生活水平更上层楼。妈妈说,现在回想起小时候的物质生活,常会觉得难以想象。

【赶潮流】

观察父母们「与时俱进」也是非常有趣的事情。比如我小学的时候,妈妈接送我上学的工具从自行车变成了摩托车,再后来我自己骑车,社会自行车保有量剧增,偷车产业一度极为发达;在我快升高中的时候,爸爸考了驾照开上了机动车,走哪儿腰上都要别着汽车钥匙。

电子设备兴起后,他们也是一部都没落下。我爸从一个嘴上说着「这些玩意儿我都不会」的人,变成了一个如今每天没事儿干就端着手机刷今日头条或者坐在电脑前欢乐斗地主的网瘾中年。

我们 | 「走,我们去看火炬!」

【小康】

我出生于1994年,2000年我上小学,那个时候听老师讲的最多的是我们达到了「总体小康」,我还记得它是指 「低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康」。如今快20年过去了,眼看我们就要进入全面小康了。

【南水北调】

我的家乡是湖北省丹江口市,南水北调中线工程的水源地。小时候家乡的大人都说,将来首都可以吃到我们这里干净的水。不知不觉我长大了,来到北京上学,南水北调中线工程也完成了。

每次上学的时候,高铁在华北平原上奔驰,便能看到干渠中家乡清澈的水和高铁平行着向北京前进。

【四驱车】

虽然我小时候电脑、手机、平板都没有普及,但是电视机已经普及。每天的五点半围坐在电视机前观看卡通片还是相当快乐的,诸如葫芦兄弟、舒克和贝塔、海尔兄弟、圣斗士、足球小子以及四驱兄弟等等。

最值得一提的是四驱兄弟,当时随着这部动画片的热播,迷你赛车风靡大街小巷,当时我也攒钱买了一部自己的赛车,但是发现和动画片中的完全不一样!一点儿不刺激!心里特别失望。不过随着四驱车热度的降低,我慢慢也就释然了。

【弹珠】

小时候电脑还不普及,那时候我们的娱乐方式比现在孩子要丰富得多。小时候最喜欢玩弹珠,纸面包,下河摸鱼,还有在田野里捉迷藏,从小生活在农村的我们过着现代人憧憬的田园牧歌式的生活。

那时候还小,不懂得大人的辛苦劳作,现在想来,孩童的心态再加上平静、简单、充实的生活,还是很幸福的。

【奥运】

印象最深的是08年奥运火炬传递时,我妈妈一拍大腿「走,我们去看火炬」,那时候没有高铁,于是就坐几个小时的硬座到了省会城市。结果一进大城市才发现我们都不识路,于是在大街上到处找陌生人问路,结果到最后也没有摸清楚火炬传递的路线。转了一天之后,什么也没看到,只能又坐硬座回去了。

08年奥运,本来家中只有一个电视,老爸要看NBA,老妈要看电视剧,我要看动画片,结果奥运会一开始,大家都达成了共识,那十五天时间,家中电视都没有换过台。

在上网的意义对于我来说还只是挂Q宠刷成长值的2008年,我老爸在网上抽签买到了田径场的奥运门票!后来在鸟巢,我们一家三口拿着三张红橙黄相间的奥运门票视若珍宝,在候场的空档里欢乐合影。记得当时我们细细看遍每一个田径小项,一直守到最后才离场。巨大的摄像机摆臂一摇,观众席上惊喜一片,朝着大屏幕招手不停。刘翔没能出现在决赛跑道上给那个夏天的尾巴带来些许落寞。绿皮火车硬座票坐回家的那个晚上,王府井大屏幕上滚动播放的何可欣高低杠夺冠画面,守在电视机前看巴西战美国的女排决赛,脑子里不停地回放这些画面,好像这样就能留住这个热闹的假期而不去想开学一样。

08年我高考完毕,渡过了一个睁眼就玩闭眼就睡的天堂般的暑假。我还清楚记得奥运会开幕式那天,我跟小伙伴们在网吧泡了一天,然后在8点钟前各自风风火火散回家,蹲在电视前目不转睛地看完了整场开幕式。第一次,祖国以自信、开放、包容的姿态将自己的旧传统、新成就体体面面、大大方方地展现给全世界。那个时候的我记住的只有各种绚烂的表演,现在回头来看,真是一桩极具象征意义的里程碑式的盛会。

【神舟五号】

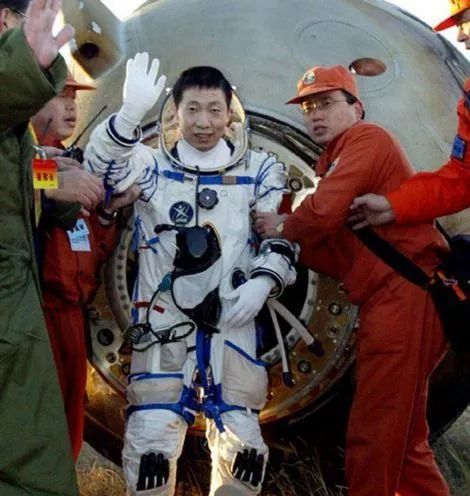

小时候每次载人飞船发射,学校都会组织我们看电视直播,从神州五号、神州六号、神舟七号,从第一次太空行走,再到漂亮的王亚平姐姐给我们讲的第一堂太空物理课,还有嫦娥一号到月球拜访广寒宫,伴随着中国航天事业的发展,我们也度过了纯真的童年时光。

03年杨利伟进入太空的事情令整个中国轰动不已。我清楚的记得飞船返回的那一天(飞船于2003年10月16日6时23分安全返回主着陆场),我们家定了好几个闹钟,不到凌晨5点就起床,打开电视等飞船着陆,看着直播,持续激动一点儿也不困!白天又守在电视前一遍一遍看着新闻,真为我们国家感到自豪。

【高铁】

我小时候最爱看火车,每次都缠着爸妈带我去天桥,看火车呼啸而过。那个时候总觉得绿皮火车就很快了,没想到现在的高铁简直不可同日而语。现在看来,以前眼中呼啸而过的绿皮火车,都是慢吞吞的。与之相比,和谐号和复兴号不仅仅是车速的提升,更像是一个时代的落幕和另一个时代的序曲。高铁经过的地方离我外公的墓地很近,每次扫墓时,外婆和妈妈总要说起以前的故事,也常常感叹国家技术的发展日新月异。

我姥姥家住在村里,小时候交通不便,坐汽车要绕很长的山路,我跟外公外婆还有我妈总是沿着铁轨走过去,其实这很危险,每次火车来了我们都要停下来等待。据我妈的回忆,他们小时候更难走,上学要走山路,一路上还要砍柴带回家,娱乐方式就是在路上调皮捣蛋。也就不到二十年吧,通往山里的路修好了,坐私家车很快就可以抵达。

高铁的开通是一项真正走进我生活的改变。我家在山西,大学在山东读书,那个时候从太原到济南只有两趟车可以做,到站分别是凌晨2点和4点。逢年过节从学校回家,还经常买站票,站10个钟头回来,舟车劳顿,甚是疲乏。记不清从什么时候开始,坐火车的体验得到了指数级的改善,如今甚至在离我家家门口数公里外就有一座高铁站。现在,回家或者旅行成了一件更轻松的事情。

【港珠澳大桥】

以前去香港的时候很难想象有一天会出现这么一座桥,大学老师激动地向我们介绍,港珠澳大桥的建造,是在拒绝了荷兰公司的漫天要价,是在西方国家的冷眼和嘲笑中,我们自己钻研的成果。我记得港珠澳大桥竣工的时候看到有个新闻说,兔子急了会造桥!当时就笑出了声。真的会感觉很幸福,你亲眼看着国家一点一滴又翻天覆地的变化。

【C919】

可能每一个男孩子从小都有一个飞天的梦想吧。小时候最爱收集飞机模型,想象着翱翔蓝天的感觉。高中时,学校里有飞行员选拔,那时我发现自己的条件根本做不了飞行员。不过对我来说,乘飞机穿梭云间仍是一种让人肾上腺素飙升的体验。上大学第一次坐飞机回家,短短两个小时就跨越了一千公里,后来,C919大飞机的成功,以及刚刚投运的北京大兴国际机场,这些都让我这个心系蓝天的男孩子百感交集。

我们的独家回忆

父母、爷爷奶奶的讲述,

都是最生动、最真实的中国故事。

故事还在上演

记忆还在生成

沧桑70年,以及未来的很多很多年,都会永远鲜活

在我们每个人的家国记忆里。

部分图片来源于网络

致谢|吉莉 帅克 雅淇 胜杰 宗泽 肖弈 作栋 海岩 杨照 振武 鹏翔

文字|田小鼠 戴文 冰糖雪莉

编辑|一水

责编|飞天小女警

责任编辑: