原标题:缅怀香玉大师 传承家国情怀——访著名豫剧表演艺术家常香玉的女儿常

河南日报郑州观察记者 何可 通讯员 丁龙丹 孙小琪

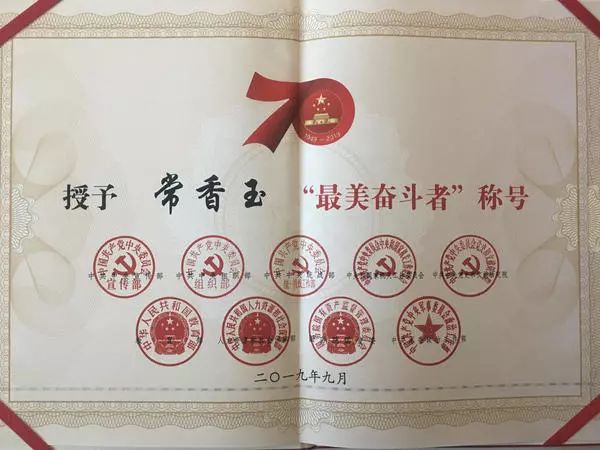

9月25日上午,常如玉代表母亲常香玉到北京人民大会堂参加“最美奋斗者”表彰大会,捧回了沉甸甸的奖牌和荣誉证书。9月30日,记者采访了常如玉。

“新中国成立70年来,奋斗始终是时代主题。‘最美奋斗者’正是对母亲一生忠诚于党、报效祖国,扎根基层、奉献人民的肯定与褒奖,我为自己能有一位这样的母亲而感到骄傲和自豪。”谈起母亲获得“最美奋斗者”称号,常如玉难掩自己内心的激动。

常香玉,是土生土长的巩义河洛镇人,著名豫剧表演艺术家,五大名旦之一,豫剧主要流派“常派”创始人。代表剧目有《花木兰》《西厢记》《大祭桩》《朝阳沟》《红灯记》等。2004年7月,被国务院追授“人民艺术家”荣誉称号。2009年当选100位新中国成立以来感动中国人物。2019年,获得“最美奋斗者”荣誉称号。

“刘大哥讲话理太偏,谁说女子不如男。”曾经,一曲《花木兰》唱遍了大江南北,让常香玉风靡艺坛,家喻户晓。从艺70多年,她把对戏曲艺术永无止境的追求当作了自己生命的全部,拥有了亿万观众和戏迷;作为一位人民艺术家,从义演捐献飞机到投身扶危济困公益事业,常香玉爱国爱民的高尚情怀,永远馨香扑面。

回忆起当年母亲为国家捐献飞机的事情,常如玉陷入了沉思。“那个年代,唱戏被视为‘下九流’,都是家里特别穷的人,才会去唱戏,母亲常常被别人看不起。新中国成立后,唱戏得到了群众的喜爱,不再被人看不起,母亲感受到了被尊重,那时候正是抗美援朝时期,母亲就想通过什么样的方式能回报国家,最后决定用义演筹集资金,为国家捐献飞机。”

“当年,通过义演去捐献飞机的过程很艰难,母亲变卖了自己的家当,分给出去义演的同伴,让她们安顿好家里,然后开始了义演之路。从开封、郑州、新乡,再到武汉、广州、长沙……半年时间内义演了180多场。为了节省开支,母亲和同伴们都住在剧场里,吃饭也经常是饥一顿饱一顿,生活虽苦,但是没有一个人抱怨,每一场演出都很卖力,正是在他们这种爱国热情的鼓励下,最后义演捐款金额达到15.2亿余元,超额完成了捐献一架战斗机的任务。这件事,极大地鼓舞着当时全国人民的爱国之心,豫剧也首次被推广到了全国。”

提起生活中的常香玉,常如玉回忆道:“母亲是一个生活特别节俭的人,在一个简陋的小平房内一住就是17年,为数不多的几件衣服也已经穿了几十年,补丁处常见,直到临终,她用的桌子、书柜和硬板床都是30年前的。”

但是,就是对自己这么“小气”的老太太,在国家和人民有难时,却屡屡伸出援手。1976年,常香玉为唐山抗震义演捐款;1998年75岁高龄的她,携弟子义演6万元所得全部捐献给下岗职工;2001年常香玉为残疾儿童慷慨解囊;2003年常香玉为抗击非典慷慨解囊……

“她常说,‘国家的难,就是自己的难。’我还记得非典的时候,那时母亲已经是癌症晚期了,她对我们说,她要去捐钱。出门的时候,她手扶着门框,我在帮她穿鞋,她当时就说,‘我就是想给大家尤其是年轻人提个醒,国家有难了,大家都要出点力。’”常如玉回忆说,她生前教导我们最多的就是要热爱国家,最常说的一句话是“国家有难,匹夫有责”。她告诉我们,在外边少吃一顿饭,少买一件衣裳,少买一双鞋,把钱省下来帮助那些困难的人,那钱用得才有意义。

“戏比天大”是常香玉一生的执着信念,她坚持艺无止境、精益求精,用精湛的演技征得了广大观众的广泛赞誉。但每一次精彩演出的背后,都是她用无数的踢腿和练唱凝结而成。

常如玉回忆说,“当时《花木兰》母亲已经演了很多场,可以说早已经烂熟于心。但是每次演出的头两天,她一定要在家里提前练习。因为花木兰需要女扮男装,穿那个厚底的靴子,母亲每次就在家里穿着靴子走路练功。”

提起母亲对豫剧的贡献,常如玉说:“母亲对自己要求特别严格,她不满足民间的自然唱法,就在表演的过程中不断研究方法、讲究音色、考究技巧,创立了豫剧演唱的真假声混合唱法,为豫剧的演唱艺术开辟了新的途径,扩展了豫剧演唱艺术的音域。在豫剧唱腔的创新上,她不限于豫西调和豫东调两大派系的合流,凡能为她所用的素材和技法,她都能融进自己的唱腔和创作之中,丰富了豫剧演唱艺术的色彩。”

常香玉深爱着自己的祖国、深爱着人民,她的爱国精神也影响着一代又一代。“母亲始终坚持唱戏先做人、无德艺不立,德艺双馨是她一生的追求。”常如玉说。

“作为大师的后人,我感到非常骄傲。从2008年开始,我们成立了常香玉基金会,是以人名命名的公募基金。”常如玉介绍到,常派艺术包括三个方面:首先就是她的精神、思想层面,其次是文化层面,最后是技艺层面。我们常香玉基金会就是要致力于去做好这些事情,把母亲的精神和艺术都传承下去。

“我的母亲对家乡巩义有着非常深厚的感情,曾多次回到巩义义演,捐资助学。她经常对我讲,小时候门口有一口井,她怎么样去打水,怎么样上坡,怎么样在院子里面坚定了要跟着爸爸去学唱戏的信念……”

回忆起母亲的点点滴滴,讲述着母亲的一生经历,常如玉几度哽咽。“母亲在别人的眼中,也许是一位不平凡的人,可在儿女的眼里,她是一位平凡的母亲、可敬的母亲。她在生活中对我们的照顾太少,但给我们留下的精神财富又太多太多。作为她的女儿,我一定会尽最大的努力,把常派艺术和母亲的家国情怀、为民服务的赤子精神传承下去,发扬光大。”

来源 |河南日报郑州观察、河南日报客户端

编辑|吴楷雯

声明 | 本公号原创文章谢绝媒体转载。如经授权转载,请于文章开头注明“来源:河南日报郑州观察(ID:hnrbzzgc)”