前些天,冯小刚的新剧《回响》发了预告。

因为是个大女主剧,据说宋佳所饰演的角色复杂又拧巴,这让Sir想起了冯小刚一部2016年的作品。

同样是一个大女主戏。

但因为涉及种种原因,却又仿佛是上个时代的产物。

更重要的是。

自它诞生以来,就一直活在巨大的争议中。

喜欢的,说这是冯小刚有史以来最好的作品。

也有人反将一军,说它教坏大众,活该低分,迟早被禁。

于是今天。

Sir想开启这桩尘封的悬案。

看看一部“争”了七年的作品,到底是烂片不配,还是神作未醒——

我不是潘金莲

话说前头。

今天Sir不讲什么虚空中的舆论,聊电影,就只聊电影。

剧情人物皆为虚构,如有雷同,纯属偶然。

如果你不记得发生了什么。

——故事很简单。

为了生二胎,李雪莲(范冰冰 饰)跟前夫协商好了“假离婚”,结果前夫一拿到证,转头就跟别的女人结了婚。

假离婚变成了真离婚不说,男人还反咬一口。

说她婚前失贞,是不要脸的潘金莲。

在民风保守的小县城。

这样的荡妇羞辱对一个女人而言,无疑是晴天霹雳。

你的名字叫李雪莲

我怎么觉得你是潘金莲呢

于是故事就这样展开。

李雪莲从始至终,只想做到两件事:

一,证明当初离婚其实是假的;

二,告诉大家,“我不是潘金莲”。

拿着手上正儿八经的离婚证。

兜兜转转十多年,李雪莲不知告了多少次状。

一言不合就上访不说。

上访无果,就往更高层继续上访——为此甚至闯过全国人民代表大会。

她只想证明自己当初的离婚是假的,以及,清白是真的。

可结果呢?

不仅一件事都没办成。

这里里外外还把人都得罪光了,从法院到县委、市委、省委甚至北京。

她费尽心思,却走上一条注定失败的路。

到底为什么会这样?

这也是冯小刚最大的争议所在。

他用一个女人的前半生,向人们展示了父权社会横亘千年的官场现状。

但除此之外更重要的是。

这一场闹剧没有人是旁观者。

你,我。

皆在其中,皆是因果轮回。

01

氓!盲!忙!

不知你是否还记得,对于这部电影,人们不喜欢的最大原因是什么。

画幅?表演?

不,其实是“三观不正”。

就像一个代表性的评论是这么说的:

完全是鼓励基层刁民按闹分配

这种人就应该按照扰乱公共秩序拘留

然后得出结论:这片子就应该禁掉。

那么问题来了。

主角真的是无理取闹的法盲吗?

冯小刚真的在鼓励按闹分配吗?

我们一个一个说。

先说主角。

的确,李雪莲有苦说不出。

不懂法的她,想为自己伸冤,怎么办?

也只有拦轿告状,把事情闹大,求取青天大老爷的垂怜。

在李雪莲的身上,我们能看到底层人民千百年来对权力尊崇的惯性。

但问题是,整部片子,李雪莲的“法盲”是最大的祸根吗?

——结果显然没这么简单。

因为她最大的动机,也是整个故事的开端,来自于对实质正义的追问,本身并没有错误。

实质正义是什么?

是她和前夫明明约好了假离婚骗取二胎名额,结果对方反水。

是夫妻二人明明都有钻法律漏洞的责任,但是她成了那个被抛弃的人。

换句话说。

李雪莲心里有口气,她不是“完美受害者”,她想要的不是法律的结果,而是事实的昭然。

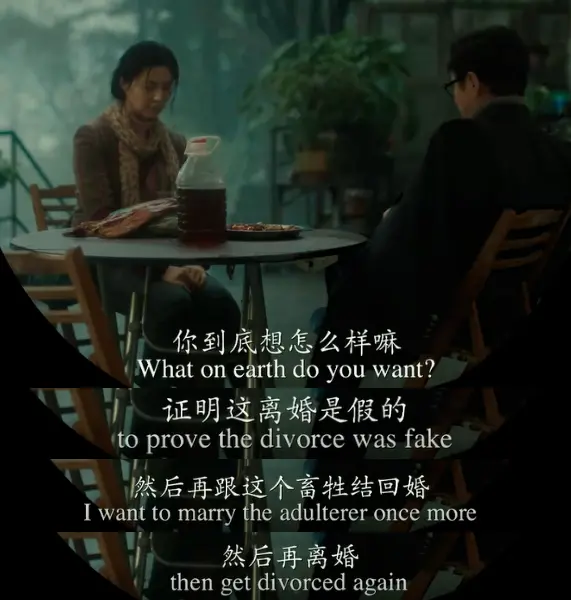

-你到底想怎么样嘛

-证明这离婚是假的

然后再跟这个畜生结回婚

然后再离婚

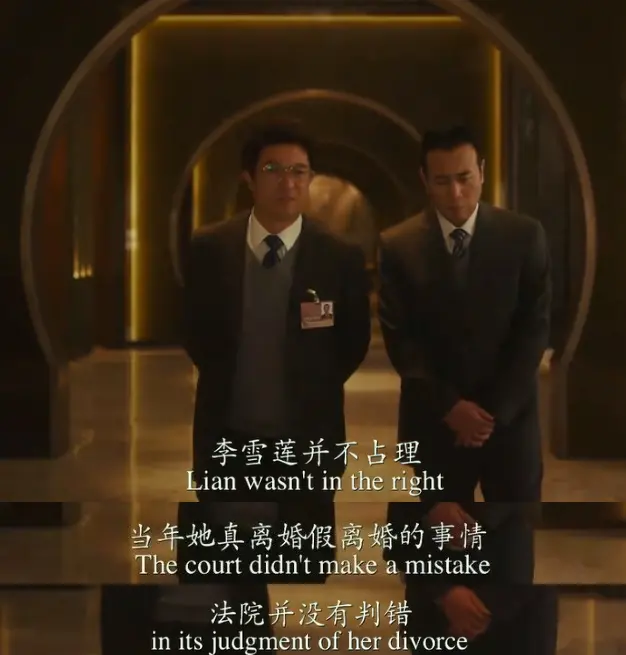

但问题是,对于除她之外的所有人来说。

这件事。

第一是没必要,第二是没办法。

前夫不会抛下现在的老婆和她对簿公堂,于他没有好处;

法官只认离婚证真不真实,流程合不合法,这是他的职责所在。

而其他被李雪莲层层状告的官员们。

他们不会花费巨大精力为一个农妇打破常规——离婚证已经扯了,官司已经打了,相关部门已经作为了。

如果真要实现她的诉求,这无异于有违程序正义。

背后的代价。

可能是对民事诉讼规则的一连串动摇,牵涉大批人员进来不说,如果开了先例,很难保证不会有后来者群起效仿……

而对现代社会而言,只有在个例上坚持程序正义,才是对整个国家的实质正义。

怎么办?

她只有坚持着千百年来“实质正义”信条,头也不回地继续上访下去。

但问题是。

李雪莲的确是个个案,但法盲李雪莲是个特例吗?

甚至于,冯小刚是借此在鼓励“闹”吗?

这一次,sir却从“法盲”的máng字上看到了另外两种意思。

其一,是氓。

现代的意思是流氓。

同样,也像原著中官员们看见李雪莲,便脱口而出的那个词,“刁民”。

而如果你们还记得那句诗经。

氓,在古代。

指的是平民,也是“氓之蚩蚩”所讲述的,女性婚姻的不幸。

一个不懂法的农妇遇到婚变。

便想让父母官,管管自己的家务事。

而从平民到刁民的转变,便是在不懂法的前提下,一个横冲直撞的底层人,所注定拥有的结局。

其二,是忙。

基层官员们总是很“忙”,忙得懒得理会李雪莲。

最讽刺的一个情节。

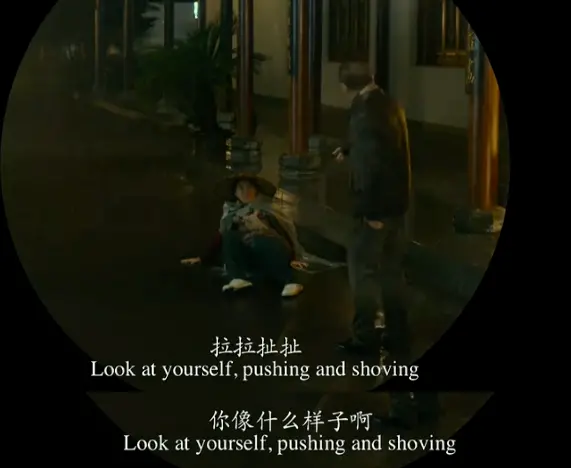

全片唯一向她建议走法律渠道的人,却是在醉酒的状态下,忙着离开,于是借着酒劲骂她法盲,推了她一把。

但这让情绪上头的李雪莲,如何听得进去?

于是唯一正确的路,也在冥冥中被堵死。

对法律的盲目,直接变成了无视。

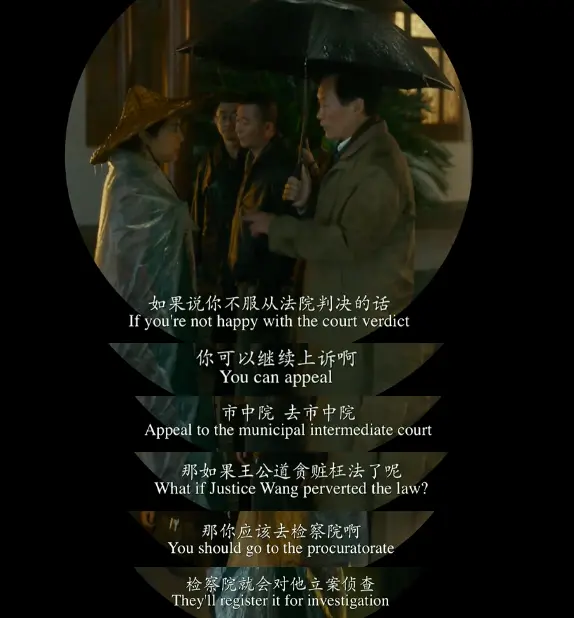

-如果说你不服从法院判决的话

你可以去市中院 继续上诉啊

-那如果王公道贪赃枉法了呢?

-那你应该去检察院啊

检察院会对他立案侦查

-你们怎么四处推脱呢?

-不跟你交代清楚了吗?

你法盲啊你!

-你们天天这么喝醉

能不把案子判错吗?

是的。

电影并非是在鼓励“闹”。

李雪莲是法盲没错,但这只是整件事的导火索,却并非压死骆驼的最后一根稻草。

因为只要你纵观全局,就会发现没有谁是真正地按照法规办事。

大家都想用最小代价的办法,解决最大的难题。

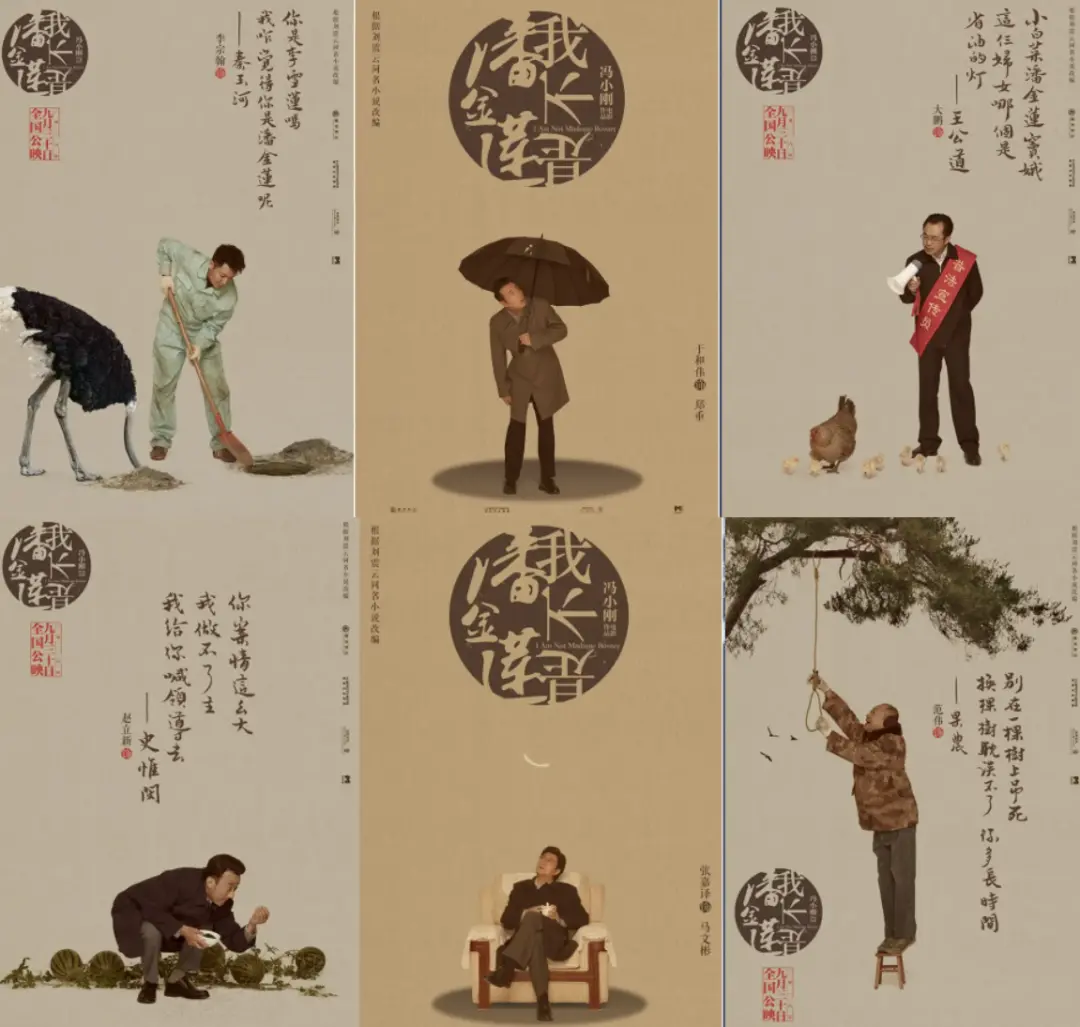

就像海报上的那个细节。

前夫在当鸵鸟,把头埋进土里,他是整件事的始作俑者,却从未想过负责;

法官在普法,可普法对象是母鸡和它的鸡崽子们,他只负责遵循流程,至于受众反映如何,事不关己;

前任县长为了躲避李雪莲这个麻烦,反被撤职,正如他只顾着捡芝麻,却对身边的西瓜视而不见;

而现任县长在晴天打伞。

总搞形式主义的他,提心吊胆,只是害怕鸟屎滴在自己头上……

所有人。

但凡其中有任何一环负起责任,事情都不会发展成最终的样子。

而他们也在某种意义上,采取了对事实的选择性忽略,越过程序走捷径,将自己困在障眼法里。

他们,也是某种意义上的“法盲”。

02

治!质!彘!

那么问题来了。

如果李雪莲从头到尾要求的都是“实质正义”,基层官员们一直在坚持的都是程序正义,双方几乎是很难找到一个平衡点的。

所以电影呼唤的是一定程度上的人治?

就像很多人说的那样,归根结底,还是青天大老爷模式?

恰恰相反。

电影所说的,恰是人治取代法治的弊端。

还记得最后李雪莲的事情是怎么解决的吗?

意外。

李雪莲的前夫意外身亡,她上访了十年的冤案就这么再无下文,她不再告状了,也毋虚告状了。

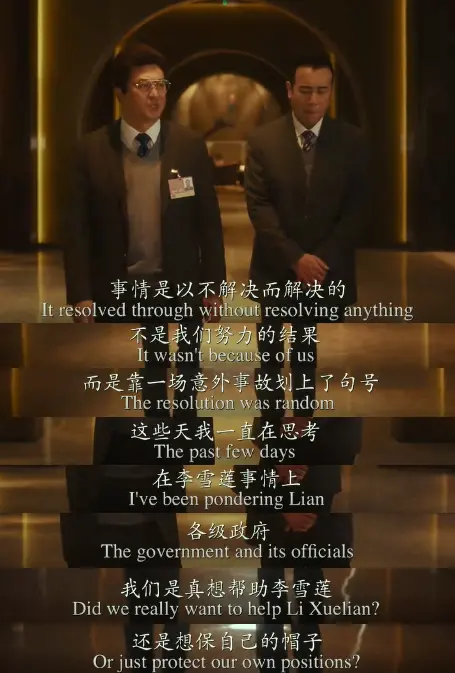

然而面对这突发的“惊喜”,省长却并无喜色。

他只对着下面的人,若有所思地说道:

事情是以不解决而解决的

不是我们努力的结而是靠一场意外事故划上了句号

这些天我一直在思考

在李雪莲事情上

各级政府

我们是真想帮助李雪莲

还是想保住自己的帽子?

答案并没有在风中飘。

如果我们把“各级政府”当作一个整体的权力系统来看的话,李雪莲的出现毫无疑问地是打破了这个权力系统一直以来的惯性,造成了话语体系的失语,从而使得他们手足无措。

可以说,是溃不成军。

是的。

从一开始,所有人对李雪莲的态度,早就明明白白呈现在观众面前。

除了最开始的法官是走法律程序。

剩下的人们——

有的为了留任,有的为了升职,有的为了顾全大局,有的为了蝇头小利……

他们遇事的第一反应都是:

“这会不会为我带来麻烦?”

“如果会为我带来麻烦,是不是要先撇清责任?”

所有人的工作重心只为了让上级满意。

所有人的工作目标,全是对上,而不是对下负责。

于是从法官到院长,从院长到县长,再到市长、秘书长、省长……

他们打着为人民服务的旗号,却只盯着自己的那顶乌纱帽。

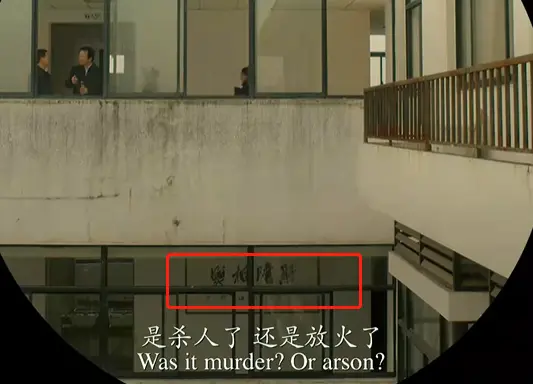

就像市长的办公楼里贴着的字画。

不是孺子牛,也不是父母官。

而是不知哪个部下送来,一句表忠心般的“肝胆相照”。

恶性循环的结果。

便是人与人,都难以独善其身。

人治,让所有人,成了人质。

你们平时都嫌官小

事情出现了 不还是推到我的头上吗

平时坐坐也就算了

后天储省长要来市里检查指导精神文明建设

节骨眼上

先把她弄走

下台就下台吧

正好我不想当了

您不想干 万一市长想干呢

再说

我还想干呢

而六年前。

在电影刚上映的时候。

许多人除了骂李雪莲一句法盲之外,还有一种更大的声音渐响——

那就是其实大家都没错。

只不过是秀才遇上兵,有理说不清罢了。

官员们的确遵守了程序正义,李雪莲也蒙冤成为潘金莲,所有人都因为自己的立场、身份、境遇而具有不同的思维定势。

但是造成这一局面的根因呢?

你或许可以说,想要保住饭碗的官员们也好,想要申冤的李雪莲也罢,似乎大家都有无辜的一面。

因为体制的弊端,不是靠一个人就能扭转,也不是靠一个人就能造成的。

可问题是。

即便有人意识到了毛病出在哪里,却也并没有做出改变,甚至连最简单的尝试都没有。

这当然是一种对徒劳的自知。

但在Sir看来,却更像某种对新事物下意识的躲避,对现状的认命与逐流。

纵观全片。

只有两个人在整场闹剧中拥有自己的自由意志。

一个是李雪莲,她是底层,是那条不受驯的鲶鱼。

而另一个呢?

是首长。

是整个庞大系统中唯一没有名字的人,也是唯一不需要标榜、美化自己的人。

规则于他们而言。

前者是没概念,而后者,是没必要。

于是在这两人之间,官场与体制形成一个巨大的菱形,在庞大而中庸的过渡中,泥沙俱下。

而官员们。

他们唯一的共性,是做一颗系统里各司其职的螺丝钉。

你可以说他们是无辜的。

面对突发情况,他们也的确无能为力,只有按照一直以来的潜规则办事。

但这样的后果并不只是墨守成规,而是本末倒置。

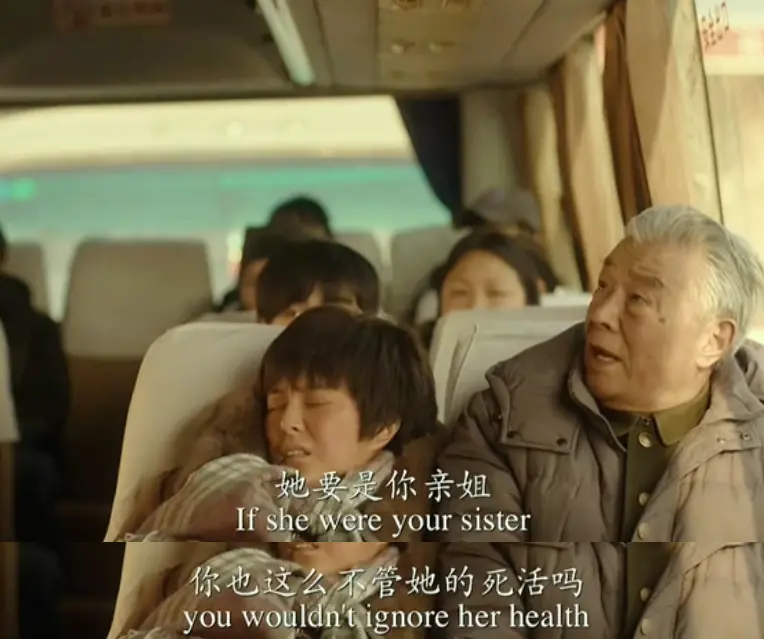

就像那个电影中的片段。

警察为了堵住进京上访的李雪莲,在各路口设关卡,拦车搜人。

好不容易搜到了。

李雪莲佯称自己没带身份证,说自己来北京看病。

但警察不依不饶,没有身份证,非得把她拉下车去,扔在大街上。

事情的转机是什么呢?

是旁边坐着的老大爷看不下去。

他问警察:

她要是你亲姐

你也这么不管她的死活吗

警察愣了。

过了两秒,才说道:

要不这么着

我们一会派车给她送到附近镇里去看病

好像还有点人性?

但你看这个细节:

第一,本应该为民服务的公务员,却因为上面的命令,将领导意志排在了人民需求之前,要赶病重的李雪莲下车;

第二则是。

警察的松口,看似是对李雪莲的照顾。

可你再仔细看。

他动摇的契机,是为了应对老大爷的不满。

而老人家。

外套之下,是一件颜色分明的军装。

大爷您先别生气啊

我负不起这责任

请您理解

好吧,原先以为的一点人情味儿,也随着这一幕的转变,瞬间烟消云散。

因为当人治取代了法治。

最终的结果,是向下管理,程序越过人性,也是向上负责,关系大过一切。

——所有人都变成了一枚冰冷的齿轮,再触碰不到一点弹性和温情。

权欲阉割人性。

人民不成人形。

而人质,也最终,沦为人彘。

03

忍!仁!人!

但问题是,电影说的仅仅是官场吗?

21世纪的《官场现形记》?

那你可能真的会错了意。

别忘了电影的主角,李雪莲,以及片名叫《我不是潘金莲》。

潘金莲是谁?

一种固有的,耻辱的符号。

代表的是男权社会对女性的最大污名。

也正像电影中。

面对官场一群群面目模糊的男人们,李雪莲的苦衷于他们而言,显得那么轻描淡写。

他们不明白她的愤怒,也不理解。

所以李雪莲所做的,是以一种在男性主导的社会,看起来蛮不讲理的姿态,对这个制度的挑战。

潘金莲是个骂名没错。

但相比较于这个骂名,整部电影中的李雪莲却并没有纠结于男女大防的那点事,她色诱屠户、色诱老乡,自己不认那张离婚证,却上了别人的床。

甚至想让人谋杀前夫。

我行我素。

她要的,是平反自己的污名吗?

是,但也不是。

因为李雪莲要的是当年的真相,是自己被背叛的洗冤,是咽不下的那口气。

是不是潘金莲这件事对她没那么重要。

但不被凭空污蔑,不被荡妇羞辱。这,对她很重要。

相比较其他女人,李雪莲不是个善茬儿。

因为她不会“忍”。

而当时的世道是怎样的呢?

如果你们还记得那一个细节。

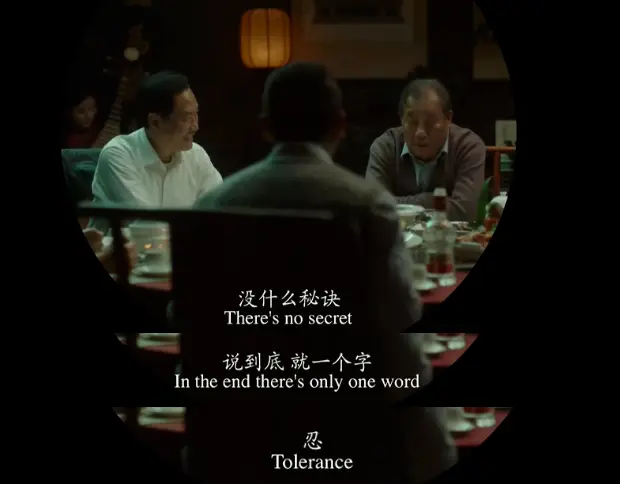

在法院领导给老院长办酒宴的那天,面对老院长和夫人金婚大喜,一个后生借着酒劲问了个问题:

您看您啊 跟阿姨

五十年啊

风风雨雨啊

不离不弃

给我们年轻人传授传授

到底有什么秘诀

老院长打了个哈哈。

说道:

没什么秘诀

说到底就一个字

忍

听到这里,院长夫人忍不住了。

一巴掌拍上桌子:

不对

四个字

一忍再忍

这